1 октября 2013 года в центре Костромы открылся частный Музей ювелирного искусства. Музей расположился на цокольном этаже старинного здания. Как гласит вывеска при входе, здесь можно познакомиться с историей костромского ювелирного промысла от кустарей до современности, рассказанная в фотографиях, инструментах, украшениях.

Сейчас экскурсии проводит директор музея Денис Сергеевич Иванцов, который руководил проектом по созданию музея. Очень интересная подача материала, но неблагодарное дело пересказывать. Если сами окажетесь в Костроме, обязательно посетите музей, не пожалеете. А я покажу то, на что обратила внимание, что осталось в памяти.

Заглянем?

Небольшой светлый холл, отделанной в духе последних веяний строительной моды, в которую органично вписываются фотографии старой Костромы, что позволяет уже со входа погрузиться в историческое прошлое этого богохранимого города. Деревянная лестница с коваными перилами ведет вниз. Спускаюсь. И сразу невольно улыбаюсь – ко мне спешит обаятельный приказчик: «Чего изволите?»

Глаза забегали по витринам с товарами. «Хочу портсигар!» Так хочу, что даже забыла, что не курю.

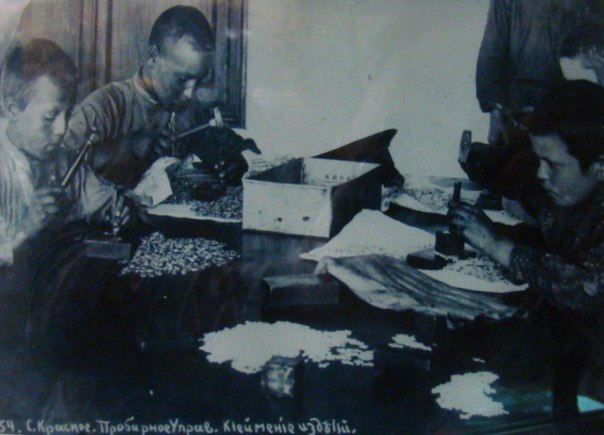

Вот она, костромская ювелирная сторонушка. Красное-на-Волге, Сидоровское, Подольское… Серебряное ремесло здесь, на бедных северных землях, было спасением для многих и многих. Плёс с его археологическими ювелирными находками также был долгое время заштатным городом Костромской губернии.

Створка складная, латунь, литье, эмаль, 2-ая половина XIX века, работа сидоровских мастеров-ювелиров.

Мастерская кустаря-ювелира. Слева стоит волочильный станок, с помощью которого волочили-протягивали проволоку (помните, похожий станочек был изображен на подстаканнике студента КУХОМа Валерия Исаченко, который мы обсуждали в теме «Красное-на-Волге»).

Инструмент кустаря: ручная дрель, тиски, всевозможные молоточки, чеканы, штихеля…

Вроде нехитрый инструмент. А вон что выходило из рук мастеров!

Пуговицы, металл, эмаль, начало XIX века, работа сидоровских мастеров-ювелиров

Главный зал. Это не искусственные стены под старину, напомню, музей находится в здании второй половины XVIII века. Так здорово, что старый кирпич не прикрыли современными материалами, есть ощущение времени, ведь сохранились клейма, загрузочные окна, фрагменты колонны.

В 1904 году открылась Красносельская Художественная ремесленная учебная мастерская золотосеребряного дела (на базе Школы художественного рисования при поддержке народного и губернского земств, училища барона Штиглица). Это стало мощным толчком к дальнейшему развитию костромского ювелирного промысла. Рассматриваю витрину с работами мастерской начала XX века. Как много поисков, желание сделать вещь художественной.

Поясное украшение, серебро, работа Красносельской Художественной ремесленной учебной мастерской, начало XX века.

В зале есть небольшая, но очень интересная экспозиция красносельских революционных знаков и жетонов.

Знак X лет Октябрьской революции. Агитационный, лаконичный, с использованием красной эмали. А с каким художественным мастерством выполнен знак!

Набор для завтрака: блюдце, ложечка, стаканчик под яйцо; мельхиор, золочение, горячие перегородчатые эмали работа выпускника КУХОМа (КУХОМ - Красносельское училище художественной обработки металлов), 1950-ые годы.

Я помню, у меня в детстве был стаканчик под яйцо (конечно, не такой красивый, но был). Сейчас все проще. А может жалко, что проще, жизнь с ускорением, суета, не до стаканчиков.

Пудреница Кострома, мельхиор, роспись, работа выпускника КУХОМа, 1950-ые годы. Хочу обратить внимание – здесь присутствует роспись по эмали! Хочется подчеркнуть связь училища и ювелирной артели, которая затем реорганизовалась в ювелирную фабрику. Когда недавно на Антике сказали, что первые опыты с финифтью на Красносельской фабрике были начаты в 80-е годы (сославшись на Википедию), честно говоря, меня это возмутило. Исследователь красносельского ювелирного промысла Александр Иванович Бузин говорит именно о финифтяных вставочках на изделиях Художественной ремесленной учебной мастерской.

Подстаканник. Ну как я могла пройти мимо и не сфотографировать )))? Тоже работа выпускника КУХОМа, 1950-ые годы. Медная проволока, скань, фианит. Красота!

Сережки Красносельского ювелирного завода с финифтевыми вставками, 80-е годы. Это массовая продукция. Финифтевые вставки расписывались на самом предприятии.

Панно «КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ ЦЕНТР ЮВЕЛИРНОГО ПРОМЫСЛА», медь, бронза, скань; работа выпускника КУХОМа Кирилова, 1970-ые годы

В музее находятся авторские работы костромских ювелиров. Это большая удача иметь в фондах такие ювелирные изделия.

Работы Ивана Степановича Щедова: колье «Лето» - серебро, агат; брошь «Пижма» - серебро; 1980-ые годы. Увы, фотография получилась не очень. Когда готовила материал, попыталась найти работы мастера в Интернете. Но не нашла. Это человек, который много внес в развитие костромского ювелирного промысла: он работал художником на Красносельской ювелирной фабрике, главным художником на Костромском ювелирном заводе. Очень здорово, что музей знакомит нас с костромскими ювелирами с большой буквы.

Современная работа выпускника КУХОМа – портсигар и зажигалка. Вот это мастерство!

Еще одна современная работа, которая еще раз подчеркивает уровень обучения в КУХОМе. А какая роспись по эмали!

Вроде бы и много фотографировала. А вернулась домой – мало, ой как мало! Хочется вернуться и повторить ))).

Рада, что удалось поговорить с директором музея Денисом Сергеевичем Иванцовым. И задать вопросы. Никогда не брала интервью, но тут не могла удержаться, так что не судите строго.

На фотографии: известный искусствовед Александр Иванович Бузин дарит музею уникальную авторскую работу ювелира Льва Павловича Прилуцкого «Золотой петушок». Денис Сергеевич Иванцов – справа с микрофоном, в середине - бизнесмен Смирнов Андрей Витальевич

- Денис, если можно, немного о себе. Откуда родом?

- Корни костромские. Дедушка, бабушка из Красного, работали на Красносельской фабрике. Мама вышла замуж, уехала в город Шарью. 300 км от дома, но это тоже костромской край. До 17 лет жил там, но обязательно навещали родных в Красном, так что многому там научился (улыбается).

- Закончена школа. Что дальше? Может быть, хотели стать ювелиром?

- А многие ли пацаны и девчата в 17 лет понимают, что им близко? Но про себя думал, что ювелирка – не мое. Прислушался к совету мамы, пошел на исторический факультет Костромского государственного педагогического университета. И не пожалел. Окончил институт, аспирантуру по культурологии, защитился.

- Денис, Денис Серегеевич, так Вы кандидат наук? (немного растерялась я, и где мне найти умные вопросы???). И какая тема диссертации?

- «Феномен Пролеткульта в культурно-историческом аспекте (на материалах Костромской губернии)». Хотелось показать, что и пролетариат не оставался в стороне от культуры.

- А дальше? Связали жизнь с наукой?

- В науку целиком не погрузился, но она всегда была со мной рядом. Работал и в музее Ипатьевского монастыря ( впоследствии его передали Русской православной церкви), в областной администрации … В свободное время продолжал заниматься краеведением, писал статьи.

- А музей ювелирного искусства? С чего все началось?

- Со звонка. Обыкновенного телефонного звонка. Смирнов Андрей Витальевич, костромской предприниматель, предложил возглавить проект по созданию ювелирного музея. «Вам это интересно?» - спросил он. Это было довольно неожиданно. Но я слукавил бы, если бы сказал, что меня это не заинтересовало.

- Как выстраивалась музейная концепция?

- Концепцию продиктовало само помещение, работы искусствоведа Александра Ивановича Бузина, мы просто его конкретизировали. Мне как историку близка концепция хронологическая, которая и проходит лейтмотивом выставки.

- А дальше?

- А дальше работа. От восхода до заката))). Начинали-то с нуля. Было помещение. Но только стены. Шли работы по расчистке, ремонту, одновременно искали экспонаты. Клич в газете, информация о создании ювелирного музея в интернете. Здорово помогла Тисова Надежда Борисовна, тоже музейщик (в свое время с ней, и еще с несколькими неравношными товарищами делали музей в Галиче). Очень тесное у нас сотрудничество с КУХОМом, за что им большое спасибо. Да, и наши костромичи поддержали. Например, буквально на днях жительница нашего города передала на ответственное хранение музею подстаканники и серебряный портсигар. Бывший мэр Костромы Борис Коробов передал в дар уникальный крест, предположительно сидоровских мастеров. Так с миру по нитке и заполнились наши витрины.

- В селе Красном Костромской области существует Музей ювелирного и прикладного искусства. Нет ли противопоставления этих двух музеев?

- С моей стороны не просматривается, чем больше мы будем изучать и пропагандировать успехи наших ювелиров, тем лучше всем: и музейным работникам, и любителям истории края, и местным производителям (и, соответственно, областным и местным администрациям по целому ряду причин). Мы рады любому сотрудничеству и всегда открыты для диалогов!!!

- А сколько времени прошло от того звонка-предложения до первого посетителя?

- Около семи месяцев.

- Всего??? И уже столько понаделали! Устали? Может, хочется отдышаться?

- Так еще не все задумки выполнены. Работаешь и видишь, что существует огромнейший пласт неизвестного. Есть задумки по временным выставкам, например, о ростовской финифти, было бы здорово организовать интерактивные элементы (чтобы посетитель музея сам попробовал себя в роли кустаря, который умеет штамповать и протягивать проволоку). Кто не идет вперёд, тот …

- Денис, я не успела записать, повторите еще раз!

Смеется. – Кто не идет вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет.